Am 11. Dezember ist der Internationale Tag der Berge. Ein schöner Anlass, um das 70-jährige Jubiläum der Alpenvereinsführer in besonderer Weise zu begehen: Die wohl berühmtesten Nachschlagewerke der Ostalpen stehen nun auf alpenverein.de kostenfrei zum Download zur Verfügung.

DAV

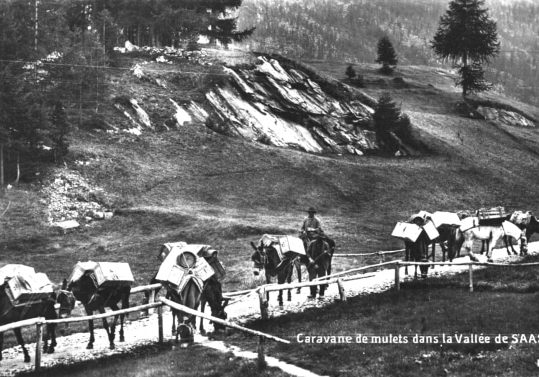

1862 gründeten Wiener Professoren und Studenten den Österreichischen Alpenverein (OeAV). Sein Vereinsleben blieb auf Wien fokussiert, seine Tätigkeiten konzentrierten sich hauptsächlich auf wissenschaftliche Vorträge und Publikationen. Daher gründeten 1869 deutsche und österreichische Bergsteiger in München den Deutschen Alpenverein (DAV), der dezentral in Sektionen organisiert war. Er hatte das Ziel, die touristische Erschliessung der „Deutschen Alpen“ (Ostalpen) und die praktische Arbeit im Gebirge zu fördern. Seine Sektionen stammten aus den Gebieten des 1871 entstandenen Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns. Sie betreuten ihre Arbeitsgebiete in den Alpen, errichteten Hütten und Wege, bildeten Bergführer aus und setzten sich für die Belange der lokalen Bevölkerung in den Alpen ein. Das rasche Wachstum des DAV führte 1873 zur Verschmelzung von DAV und OeAV zum Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein (DuOeAV). Die Kartografen des Alpenvereins schufen die damals führenden Kartenwerke der Ostalpen. Nach dem Ende des Krieges stand der Alpenverein vor zahlreichen organisatorischen Herausforderungen. Es kam zu einem regelrechten Ansturm auf die Berge. Die Zahl der DuOeAV-Mitglieder verdreifachte sich innerhalb weniger Jahre, die Hütten waren überfüllt. Der Gegensatz zwischen bergsteigerischen und touristischen Interessen bestimmte die Debatten im DuOeAV. In den Nürnberger Leitsätzen von 1919 wurde beschlossen, dass die Ausübung, Ausbildung und Förderung des Bergsteigens die Kernaufgabe des Alpenvereins sei. Künftige Hütten sollten nur bergsteigerischen Interessen dienen, überflüssiger Komfort auf den Hütten wurde abgelehnt. Ruhe, Ursprünglichkeit und ungestörter Naturgenuss sollte in den Alpen bewahrt werden und die hochalpinen Regionen nur den Bergsteigern vorbehalten bleiben. In den Tölzer Richtlinien von 1923 wurde der Neubau von Hütten und Wegen sogar verboten. 1925 wurden die Richtlinien jedoch wieder entschärft. Die internen Auseinandersetzungen in den 1920er Jahren um eine weitere Erschliessung der Alpen durch den Neubau von Hütten und Wege sowie die Diskussionen um den Bau von Bergbahnen sensibilisierte den Alpenverein für den Naturschutz. Insbesondere sollte das nicht kultivierte Gebiet oberhalb der Baumgrenze vor Erschliessungsmassnahmen geschützt werden. Dies führte 1927 zu einer Erweiterung der Satzung um die “Erhaltung der Ursprünglichkeit und Schönheit des Hochgebirges”. Vor dem Ersten Weltkrieg betrachtete der DuOeAV die Förderung des Deutschtums in den Grenzregionen der Alpen als eine seiner Aufgaben. In einzelnen Sektionen des DuOeAV gab es deutschvölkische und antisemitische Strömungen, die in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zunahmen. 1920 wurde der Antrag an den Dachverband gestellt und genehmigt, dass Sektionen offiziell Arierparagrafen in ihre Satzung aufnehmen durften. Der Alpenverein positinoiete sich als erster grosser Sport- und Tourismusverband in Deutschland völkisch und antisemitisch. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 schlossen im Deutschen Reich die meisten Sektionen ihre jüdischen Mitglieder aus. Als nationalsozialistische Organisation verboten 1945 die Alliierten den Alpenverein. Sein Wiederaufbau erwies sich als schwierig. Bestrebungen zur Wiedergründung des DuOeAV scheiterten, ein „grossdeutscher“ Verein war nach dem Zweiten Weltkrieg undenkbar. Im September 1950 nahm in Österreich der Alpenverein den Namen Oesterreichischer Alpenverein (OeAV) an. Im Oktober 1950 wurde schliesslich in Würzburg der Deutsche Alpenverein (DAV) neu gegründet. Der Naturschutz nimmt im DAV seit den 1950er Jahren eine stetig wachsende Rolle ein. 1958 verzichtete der DAV auf den Bau neuer Hütten im deutschen Alpenraum und tritt seit den 1960er Jahren für Raumplanung und die Errichtung von Naturschutzgebieten in den Alpen ein. Seit 1984 ist der DAV in Bayern und seit 2005 ein auf Bundesebene anerkannter Naturschutzverband. Der Bergsport wurde in den letzten Jahrzehnten immer vielschichtiger. Seine neuen Facetten spiegeln sich auch im DAV wieder. Seit den 1980er Jahren entwickelte sich das Sportklettern am natürlichen Fels und an künstlichen Kletterwänden rasant. Seit 1989 führt der DAV Kletterwettkämpfe durch. 1995 wurde der DAV Mitglied des Deutschen Sportbundes und hat damit die Fachkompetenz für alle Formen des Bergsports übernommen. Die wichtigsten Aufgaben des DAV sind die Förderung des Bergsportes, sowohl des Breiten- als auch des Leistungs- und Wettkampfsportes. Wesentliche Disziplinen sind Wandern, Bergsteigen, Klettern, Tourenski und Mountainbiken. Hierbei engagiert sich der DAV für die Sicherheit in den Bergen und legt Wert auf eine hohe Aus- und Fortbildungsqualität. Er stellt mit Hütten, Wegen und Kletteranlagen die erforderliche Infrastruktur und sorgt für fachliche Beratung und Information. Als Naturschutzorganisation setzt er sich für den Erhalt der alpinen Lebensräume und für eine umwelt- und klimaschonende Ausübung des Bergsportes ein. Eine erfolgreiche Familien- und Jugendarbeit und Programme für Senioren widmet er seine besondere Aufmerksamkeit. Er setzt sich mit der Geschichte, der Kultur und mit aktuellen Themen des Alpinismus auseinander. Der DAV hat heute 1 Millionen Mitglieder in über 350 Sektionen. Diese unterhalten 327 öffentlich zugängliche Hütten, circa 30.000 km Wege und Steige und 200 künstliche Kletteranlagen.

NEUE ARTIKEL

News Alpenvereinsjahrbuch BERG 2018

Das neue Alpenvereinsjahrbuch BERG 2018 mit den Schwerpunkten „Grossglockner“ und „Bergsport und Gesundheit“ ist ab sofort im Buchhandel und als E-Book erhältlich. Bergbegeisterten Menschen bietet das Gemeinschaftswerk des Deutschen, Österreichischen und Südtiroler Alpenvereins eine einmalige Mischung aus verschiedenen alpi-nen Themen – aufbereitet in aussergewöhnlichen Reportagen, interessanten Porträts und packenden Bildern.

News Bergunfallstatistik 2016 DAV

Gute Nachrichten von der Bergunfallstatistik 2016 des DAV: So wenig tödlich verunglückte DAV-Mitglieder wie im Jahr 2016 hat es seit Einführung der Aufzeichnungen noch nie gegeben. Etwas anders gestaltet sich allerdings das Bild bei den Bergunfällen insgesamt: Dieser Wert erreicht einen neuen Höchststand.

Ratgeber Arbeiten auf der Alp, Alm oder Hütte

Ratgeber Arbeiten auf der Alp, Alm oder Hütte – einen ganzen Sommer hoch oben verbringen, die kühle Bergluft geniessen, frische Milch und selbstgemachten Ziegenkäse schlemmen und dafür auch noch Geld bekommen – das Arbeiten auf der Alm oder Hütte ist für manche die Erfüllung eines Traumes. Allerdings ist nicht immer so idyllisch, wie es auf den ersten Blick scheint. Der Einsatz als Saisonarbeiter auf der Alm fordert so einiges: man muss hart im Nehmen sein, anpacken können, mit Einsamkeit klarkommen und auf warme Duschen und digitale Unterhaltung verzichten können. Wie das Leben und das Arbeiten in den Bergen tatsächlich ist, wieso das Interesse dennoch so gross ist und wo die Hürden liegen, kannst du hier lesen.

News Alpenvereinsjahrbuch BERG 2017 – mit Verlosung

Alpenvereinsjahrbuch BERG 2017 – ein Klassiker, auf den Verlass ist: Auch heuer wieder bietet das renommierte Jahrbuch BERG mit erstklassigen Beiträgen namhafter Autoren und Fotografen einen einzigartigen Überblick über die wichtigsten Themen und Trends aus der Welt der Berge und des Bergsports. Ganz neu: Das erste Mal erscheint es auch als E-Book!

Beruf Hüttenwart, ein Erfahrungsbericht

Das Arbeiten als Hüttenwart klingt für viele nach einem Traumjob. Man ist in den Bergen, hat mit netten Leuten zu tun und kann sich dann zwischendurch noch selber finden, oder so. Doch in Wahrheit ist das nur ein kleiner Teil des tatsächlichen Alltags eines Hüttenwarts. Wir haben in einem vorhergehenden Ratgeber-Artikel bereits über die Schwierigkeiten aufgeklärt, die das Arbeiten auf der Hüttel oder Alp/Alm mit sich bringen kann.

Das coolste Klettergebiet der Welt

Das Yosemite Valley in Kalifornien? Oder die Verdonschlucht in Südfrankreich? Das coolste Klettergebiet der Welt liegt nicht in einem mehr oder weniger fernen Land, sondern direkt um die Ecke – zumindest wenn es nach Alex Megos geht. „Das Frankenjura ist das geilste Klettergebiet der Erde“, sagt der Weltklassekletterer in einem neuen Videoclip. Darin ist zu […]

Alpenvereinsjahrbuch BERG 2016 Buchrezension

Das Alpenvereinsjahrbuch BERG 2016 ist eine traditionsgemäss gelungene Jahrbuchpublikation der alpinen Vereine Deutschlands, Österreichs und Südtirols, die neben direkt den Alpinismus betreffenden Themen auch substantiell aufbereitete Hintergrunddebatten adressiert und damit fruchtbare Impulse für die Diskussion zur Entwicklung des Bergsports in breitgefasster Perspektive bzw. im Kontext seiner soziokulturellen und ökologischen Verwobenheit bietet.

News Rekordsommer auf den Alpenvereinshütten

Der zweitwärmste Sommer in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist vorbei. Auch in den Alpen war das Wetter überdurchschnittlich gut, über viele Wochen herrschten ideale Bedingungen für den Bergsport. Entsprechend liest sich die Bilanz der Sommersaison für die Hütten des Deutschen Alpenvereins: „Wir hatten etwa zehn Prozent mehr Übernachtungen als normalerweise“, sagt der zuständige DAV-Ressortleiter […]

News DAV empfiehlt Halbautomaten zum Sichern

Der DAV empfiehlt ab sofort sogenannte „Halbautomaten“ für die Sicherung beim Sportklettern in Kletterhallen und Klettergärten. In seiner Verantwortung als Bergsportverband spricht der DAV Empfehlungen zur Handhabung von Sicherungsgeräten und zum Verhalten beim Sichern aus. Nun haben umfangreiche Tests und Unfallanalysen der Experten der DAV-Sicherheitsforschung ergeben, dass halbautomatische Sicherungsgeräte einen Sicherheitsvorteil gegenüber dynamischen Sicherungsgeräten (HMS […]

Positionspapier Mountainbiken des DAV

Der Mountainbikesport hat sich längst vom Trendsport zum Breitensport entwickelt: 37 % der DAV-Mitglieder sind an rund 33 Tagen im Jahr mit dem Mountainbike unterwegs. Allerdings führt das Mountainbiken auch immer wieder zu Auseinandersetzungen mit anderen Interessensgruppen – insbesondere Fußgängern und Waldbesitzern. „Das Mountainbiken hat für den DAV einen festen Platz im Kreis alpiner Sportarten“, […]

News – nachhaltiger Wintertourismus?

Nachhaltiger Wintertourismus? Die Grenzen der Beschneiung sind bald erreicht. Wer einen langfristig ökonomisch, ökologisch und sozial intakten Tourismus haben will, muss also jetzt reagieren, und nicht erst in 20 Jahren. Es gilt, das touristische Angebot breit, vielfältig und regionenspezifisch aufzustellen. Dazu gehört es, neue Wege zu wagen. Das Setzen auf einen dominanten Pistentourismus führt hingegen in […]

News Saisonstart Alpenvereinshütten

Am kommenden Wochenende wird das Wetter in den Ostalpen voraussichtlich wechselhaft werden. Außerdem liegt in mittleren bis hohen Lagen teilweise noch Schnee. Viele BergsportlerInnen werden dennoch ihre ersten Wanderungen und Bergtouren unter- nehmen wollen. Ideal geeignet bei diesen Bedingungen sind Hüttenwanderungen: Sie sind meist kürzer als Gipfeltouren, erstrecken sich zumeist nur auf niedrige und mittlere […]

DAV Leitbild – Wir lieben die Berge!

Heute hat ja jeder ein Leitbild, so auch der Deutsche Alpenverein (DAV). Das DAV Leitbild beginnt mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner: «Wir lieben die Berge.» Finde ich sehr schön. Nur bin ich da eben schon viel früher drauf gekommen. Macht aber nichts, freut mich ja, dass der ganze DAV das so sieht. Das neue DAV Leitbild […]